El búnker bajo tierra que quieren volver símbolo de paz y lugar turístico en Antioquia

- Colombia

- septiembre 6, 2025

- No Comment

- 28

Desde la parte lateral del templo de San Carlos, en el Oriente antioqueño, partimos en carro por una pendiente pantanosa y a ratos afirmada con piedra, hasta llegar cinco minutos después al sector de El Cerrito, donde está la planta de tratamiento del acueducto municipal.

Le recomendamos leer: San Carlos hace pinitos para ser meca del turismo de experiencia en Antioquia

De pronto uno se topa con una especie de meseta, un lote engramado y tan plano que si tuviera las áreas bien demarcadas podría ser una cancha de béisbol. Tres caballos pastan apacibles. A un lado del descampado se ve también una torre metálica de unos 20 metros de altura donde antaño había una antena de comunicaciones. En la parte central, unas líneas circulares como repujadas en el piso empiezan a delatar que la extraña conformación del terreno no es accidental, pues la señalización es típica de las pistas de aterrizaje para helicópteros.

Efectivamente, en este caso se trata de un helipuerto y el piso enyerbado es en realidad la terraza camuflada de la que fuera una base militar subterránea con varios búnkeres soterrados, que fue construida en los tiempos más aciagos del conflicto armado.

Registros del Centro Nacional de Memoria Histórica indican que entre 1998 y 2005, los sancarlitanos fueron víctimas de 33 masacres, que dejaron 205 muertos. De esas, 23 fueron cometidas por paramilitares, 6 por las Farc y las demás por grupos sin identificar. Además, en ese mismo periodo, hubo 126 víctimas de asesinatos selectivos, 156 de desapariciones forzadas y 78 de minas antipersonal.

Por mucho tiempo el parque asustaba con las trincheras y las barricadas de costales verdes repletos de arena. De los 28.000 habitantes, quedaron si acaso 5.000 y, después de los retornos, hoy son aproximadamente 23.000.

Ya pasada la violencia de aquellos tiempos, la Alcaldía quiere recuperar este sitio y resignificarlo como un espacio que atestigüe la transformación del municipio, de campo de batalla a territorio de paz. Sería un espacio para la memoria, según el secretario de Turismo, Daniel Orrego.

“Queremos hacer el monumento más grande a la paz en Antioquia; el lugar de memoria más grande en el departamento; queremos que llame la atención para que la gente conozca esta historia”, apunta.

En los escasos ocho años que funcionó la fortaleza, acá se acantonaban una cuarentena de soldados para proteger a la población ante la acción de guerrillas y paramilitares.

Pastora Mira, la coordinadora de la Casa de la Memoria de San Carlos, cuenta que, por ser la cúspide de El Cerrito estratégica para seguir los movimientos de toda el área urbana y de buena parte rural, instalaron un puesto de vigilancia del Ejército allí. Los soldados tenían que custodiar a la intemperie en cambuches de plástico y lona. En medio de esa desprotección, los subversivos los atacaron y mataron a 17 soldados en 1997, evidenciando la necesidad de un refugio apropiado para darles más seguridad y dignidad, según relata esta mujer que es la memoria viva del pueblo.

Lo anterior coincidió con la nueva estrategia de Soldados de Mi Pueblo o Soldados Campesinos, que consistió en que los jóvenes prestaran su servicio militar en el mismo territorio donde habitaban.

Jorge Iván Cardona fue uno de los primeros en incorporarse y acepta que en parte lo hizo por resentimiento, después de que el frente Noveno de las Farc entró al caserío Dos Quebrada —a solo 6 kilómetros de la zona urbana— y mató a 17 personas. Entre las víctimas estuvo su único hermano (de 20 años y mayor que él dos años) y la esposa de este, que estaba embarazada. Los acusaban de apoyar a los grupos de autodefensas que habían entrado a disputarles el dominio del territorio. Rodolfo, un primo que para entonces tenía entre 12 y 13 años, fue uno de los dos sobrevivientes y se salvó porque se hizo el muerto.

También le sugerimos ver: El excomandante de las FARC que ahora hace rutas de reconciliación en Granada, Antioquia

Todavía tiene fresco en la mente que la incursión se produjo el 17 de enero de 2003 “siendo las 7:30 de la noche más o menos”. Al día siguiente en la tarde los mismos vecinos tuvieron que evacuar a los fallecidos y luego se desplazaron en masa. Fue un desfile de 120 a 130 personas, incluidos niños y viejos. Por esos días hasta pensó en irse con los paramilitares.

—Entonces ya me puse como a pensar con cabeza fría y dije “esto no está bien”, y en esas se abrió la convocatoria de los soldados del mismo pueblo, y decidí presentarme. Fueron en total 34 o 35 los que se enlistaron con él.

A ese primer contingente de 2003 le tocó la construcción de la base, como ayudantes de los albañiles y al lado de los soldados del batallón de artillería que llegaron de la Cuarta Brigada.

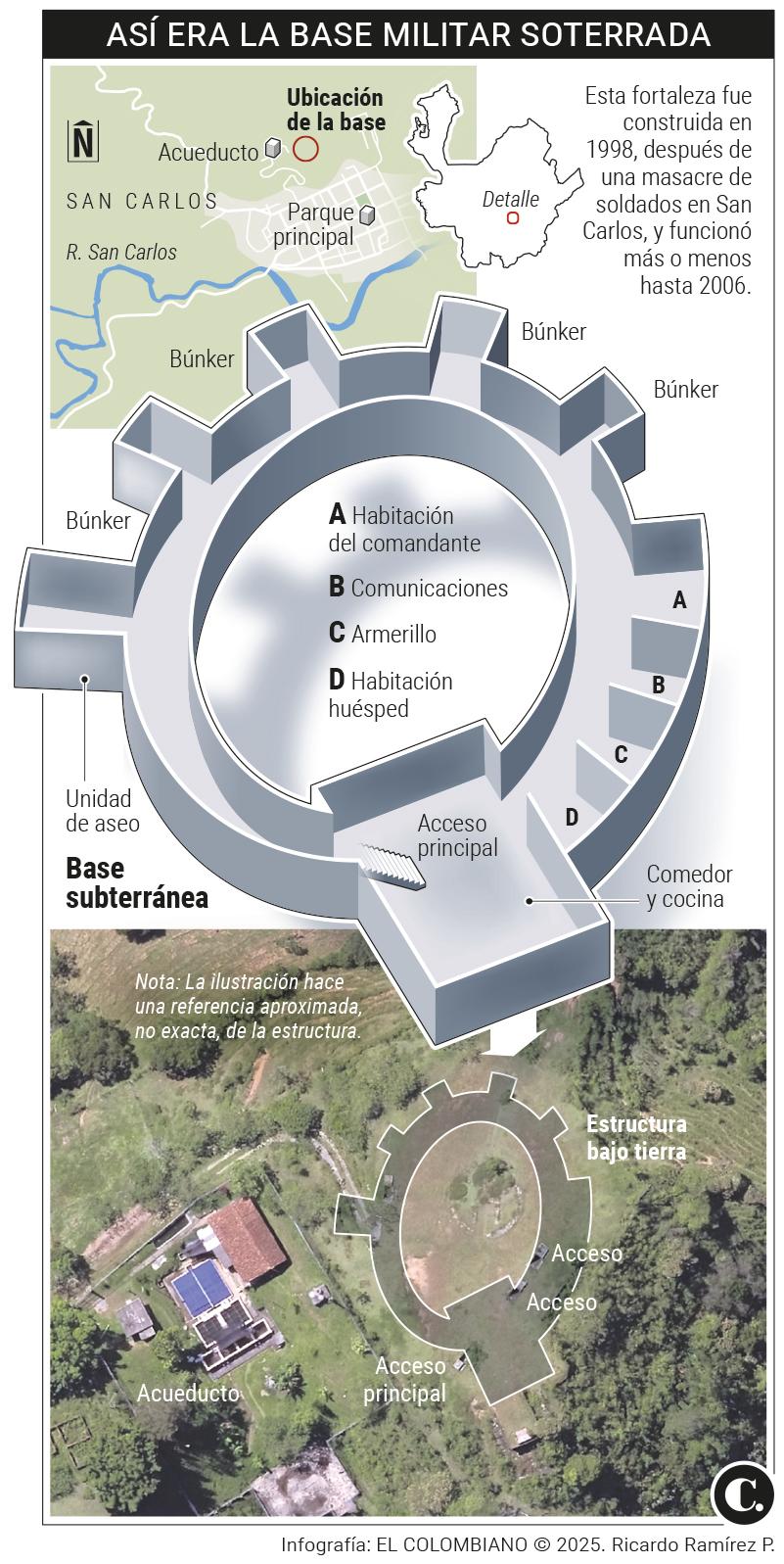

La obra duró alrededor de cuatro meses. Lo primero, por supuesto, fue echar pico y pala en el banqueo para que quedara escondida en el subsuelo, trazando un círculo en el centro y cavando a los lados un espacio amplio como para que cupiera alrededor toda la infraestructura para albergar a 36 soldados campesinos, cuatro soldados profesionales asignados por la Cuarta Brigada y dos mandos.

Le hicieron muros circundantes de un espesor que protegiera contra balas de alto calibre, columnas cada metro más o menos que le dieran solidez, claraboyas con amplitud apenas suficiente para sacar el cañón de un fusil y tener visibilidad del entorno en caso de que se precisara disparar, lo mismo que cajas en el piso para que las aguas de escorrentía no los inundaran.

Un zaguán de un metro de ancho por dos de alto aproximadamente, en forma semicircular –como si fuera un huevo– es la columna vertebral y de él se desprenden cuatro búnkeres distribuidos estratégicamente. Esos cubículos de unos diez metros cuadrados y forma semicircular eran los sitios de descanso.

En la parte media están aún los restos de lo que antaño era el área de aseo, con los sanitarios, duchas y una línea de lavaderos de ropa. En un extremo que tiene salida para el frente del cerro desde donde se ve el pueblo quedaba lo que podríamos asimilar al corazón de la fortaleza, con un cuarto minúsculo pero con sanitario para el comandante. Al lado, el centro de comunicaciones, otra habitación más pequeña que la anterior para visitantes ilustres, y el armerillo que, curiosamente debía ser la parte más escondida, pero tiene ventanas. A solo unos pasos y próximo a una puerta más amplia para el ingreso, estaba el rancho que a su vez se dividía en dos partes: la cocina con alacenas de cemento y baldosín; y un comedor con una mesa larga y sillas fabricadas también de concreto esmaltado.

***

La rutina en la base subterránea comenzaba tipo 5:00 a.m. con el toque de la diana que indicaba la orden de levantada, baño y formación a las 6:00 en punto para cantar el himno nacional en frente del pabellón tricolor debidamente izado. Además anunciaban los turnos de los centinelas: eran cuatro o cinco soldados asignados a esa misión rutinaria por cuatro horas que se hacían eternas por lo sosas, mirando sin pestañear hacia puntos que consideraban neurálgicos bien por ser caminos hacia el área central del pueblo o sitios con historial que denotaba la influencia de los armados.

También, en la formación, les comunicaban el programa del día con la indicación acerca de si habría alguna operación de campo o de apoyo a la Policía local.

Luego era el desayuno (15 a 20 minutos); el almuerzo duraba 45 minutos lo mismo que la cena. La ventaja frente a los soldados que armaban campamentos en el monte era que por la cercanía con el pueblo podían comer verduras frescas e intercalar la carne con los enlatados. En el intermedio entre esos momentos felices en que se hacían chanzas y contaban chistes, el tiempo era para que cada quien se fuera a lo suyo y los que estaban en descanso se dedicaran a lavar ropa, limpiar el fusil o a algún pendiente.

Después de las 19:00 horas reinaba el silencio y la oscuridad como mecanismo de protección. Por fuera de los búnkeres apenas quedaban los centinelas con sus lentes infrarrojos y más atentos aún para evitar cualquier acecho entre las sombras que se filtraban por la maleza circundante. Y adentro se admitía encender la radio a bajo volumen, sin luz artificial, y conversar medio en secreto.

En medio de su estrechez, los búnkeres estaban dotados de manera minimalista, solo con los camarotes para el sueño y sin ningún otro mueble para poner los morrales. En aquel tiempo sus paredes eran blanquecinas, impecables, pero en el abandono los invasores ocasionales los han llenado de grafitis. Prácticamente no hay ningún impedimento para que entren personas a consumir drogas o a consumar amores.

Cada mes arribaba por aire la remesa y era sin duda el día más feliz porque también le enviaba a cada soldado el estipendio de 80.000 a 90.000 pesos.

Igualmente, le puede interesar: Vía San Carlos-Granada, una promesa de 40 años que al fin será saldada

La historia antes no contada es la de los soldados que tenían sus novias en el pueblo y se aliaban con los “lanzas” de la vigilancia para entrarlas “de contrabando” a oscuras o hasta de día. Si el sargento se daba cuenta y los iba a castigar, todos le decían “es que a usted no le gustan las mujeres, o qué”, y lo acallaban careando su identidad de macho.

El secretario de Turismo, Daniel Orrego, y el exsoldado Jorge Iván Cardona, en el antiguo comedor de la base militar. FOTO: CAMILO SUÁREZ

***

La intención de los Soldados de Mi Pueblo era vincular a campesinos y dejarlos en las mismas zonas donde habitaban, contrarrestando con ello una falencia que desequilibraba la balanza a favor de los grupos al margen de la ley en los inicios de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe, pues mientras los guerrilleros y paramilitares eran conocedores de la topografía donde actuaban, normalmente llegaban a combatirlos militares de zonas distantes. Al mismo tiempo, aseguraba el apoyo de la población local con la tropa.

“Nosotros conocíamos todo el territorio porque había muchachos de veredas, de toda esa zona, y cuando se iban a hacer operaciones obviamente (los conocidos) nos decían quién estaba haciendo presencia por ese lado”, dice el exsoldado Cardona.

En caso de escuchar un “candeleo” por algún sector o tener información de movimientos inusuales o de la presencia de hombres armados, una fuerza de reacción salía de la base a repeler la amenaza, pero la guarnición siempre quedaba custodiada por todos los flancos vulnerables. En todo el tiempo que funcionó, escucharon de planes de ataque, pero nunca se dio un hostigamiento directo.

Cardona detalla que la guerrilla volvió costumbre atacar a punta de bala o de explosivos los buses y en una de esas, como al medio año de estar acá, los llamaron porque habían puesto un artefacto a un vehículo cuando pasaba por La Esperanza. Trece soldados acudieron y los recibieron con un aguacero de plomo y granadas de mortero, de manera que tuvieron que permanecer casi cinco horas tendidos en la vía bajo un sol incandescente, esperando apoyo helicoportado; cuando se pudieron levantar la mayoría tenían los brazos hechos fuego.

Al terminar el servicio obligatorio de 18 meses, él pensó en continuar la carrera militar pero desistió por no darle más preocupaciones a su mamá, que bastantes marcas tenía ya de cuenta del conflicto, con la muerte violenta de su primogénito y los desplazamientos forzados que sufrió. Terminó los cuatro años que le faltaban del bachillerato, formó su familia y ha pasado todos estos años en medio del rebusque de trabajos en la minería, el comercio y en la administración municipal.

La base estaba camuflada bajo tierra y entre la maleza, solo tenía claraboyas para mirar hacia afuera y sacar el cañón del fusil en caso de necesidad. FOTO: CAMILO SUÁREZ

Finalmente, la base militar se hizo prescindible por dos motivos: la desmovilización de varios grupos paramilitares en 2006 y la decisión de montar el Batallón Energético y Vial No. 4 entre las veredas Peñoles y Dinamarca para cubrir los seis municipios del embalse que el Gobierno había dejado desguarnecidos en 1999.

***

El proyecto para revivirla comprende la reparación y limpieza a fondo, pero también pintar un mural que escenifique la línea de tiempo con los hitos más importantes en la historia del pueblo, desde la década de 1970, cuando sufrieron una transformación a causa del embalse energético; las décadas de 1980 hasta principios de este siglo, cuando la guerra desocupó el territorio; la salida de la Fuerza Pública en 1999 y el ingreso de las Farc, todo en el mismo día; la violencia de años posteriores; las desmovilizaciones de los “paras”; el desminado humanitario –fue el primer municipio de Antioquia libre de sospecha de minas– y el retorno de la población desterrada después de 2007; y el periodo posterior en que están viviendo un renacer con el florecimiento del turismo. En la terraza iría un monumento a la paz, ventas de artículos y comestibles hechos en la localidad, y un mirador que aproveche la panorámica privilegiada.

—El alcalde está mirando la viabilidad y con recursos propios o buscamos cofinanciación con otras entidades, anota el secretario Orrego.

La intención es que San Carlos se consolide como ejemplo para el mundo, de que sí se puede vivir en paz tras haber sufrido el asedio de todos los grupos armados y que esto anime a replicar su experiencia en otras partes del planeta.